火打ち道具は、平安時代には庶民の手には届かない貴重な御神宝でしたが、江戸時代になると一般庶民にも普及し、竈(かまど)や灯明、たばこの火などを点けるのに盛んに使われるようになりました。

縁起の悪いことや危険な目に遭わないようにと、今でも伝統を重んじる職業の人、芸能人や落語家、花柳界の方や、鳶(とび)職、大工など危険な業務に従事する方たちにも愛用されています。

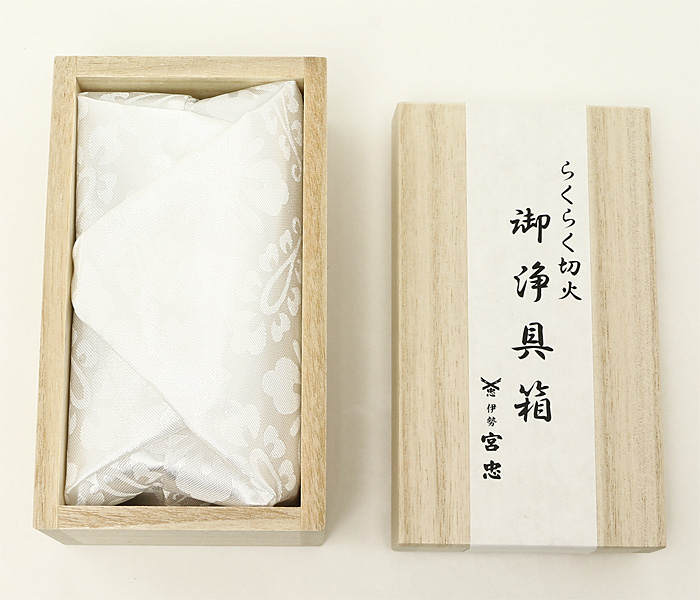

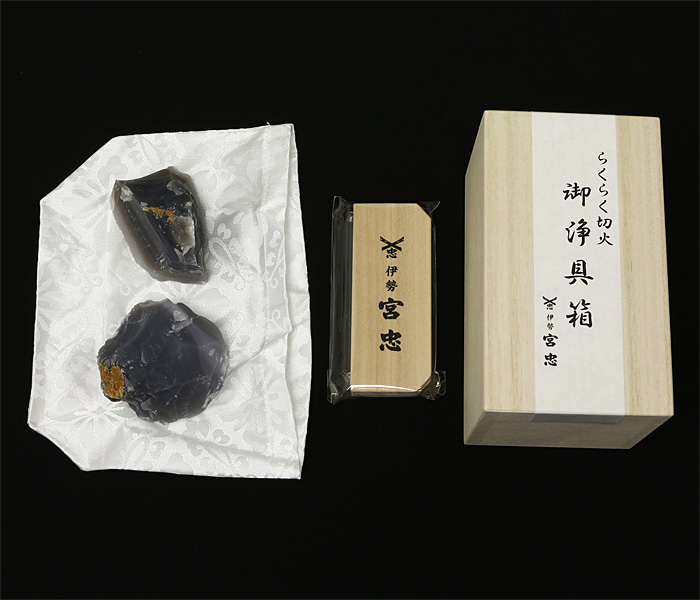

伊勢宮忠の神棚職人が製作した、火打鎌と石を社殿装飾に用いる小葵の白生地で縫製した袋に包み、印籠式の桐箱に納めました。

火打石は神社でも昇殿の際の祓い清めに使われ、また神饌を清めるにも用いられます。

また古事記には、伊勢神宮にて東征に向かう倭健命(やまとたけるのみこと)が倭比売命(やまとひめのみこと)より火打石を賜ったと記されています。

ここ一番の勝負の前にカチカチ、危険な目に遭わないようにカチカチ、玄関先で出がけの打火(うちび)としてもお使いください。

新築・竣工・開業・開店・結婚・就職などのお祝いとして、また誕生日や記念日のプレゼントとしておススメです。